近日,我校石油化工学院李春雷研究团队在国际顶刊Advanced Functional Materials(影响因子为19.0)发表了题为“Stable Electronic Asymmetry on Ru Nanoclusters Triggered by the Ru-O-Ce Bridge Structure for Efficient Hydrogen Energy Conversion”的最新研究成果。石油化工学院青年教师丛媛媛和2022级硕士研究生陈露云为该研究的共同第一作者。

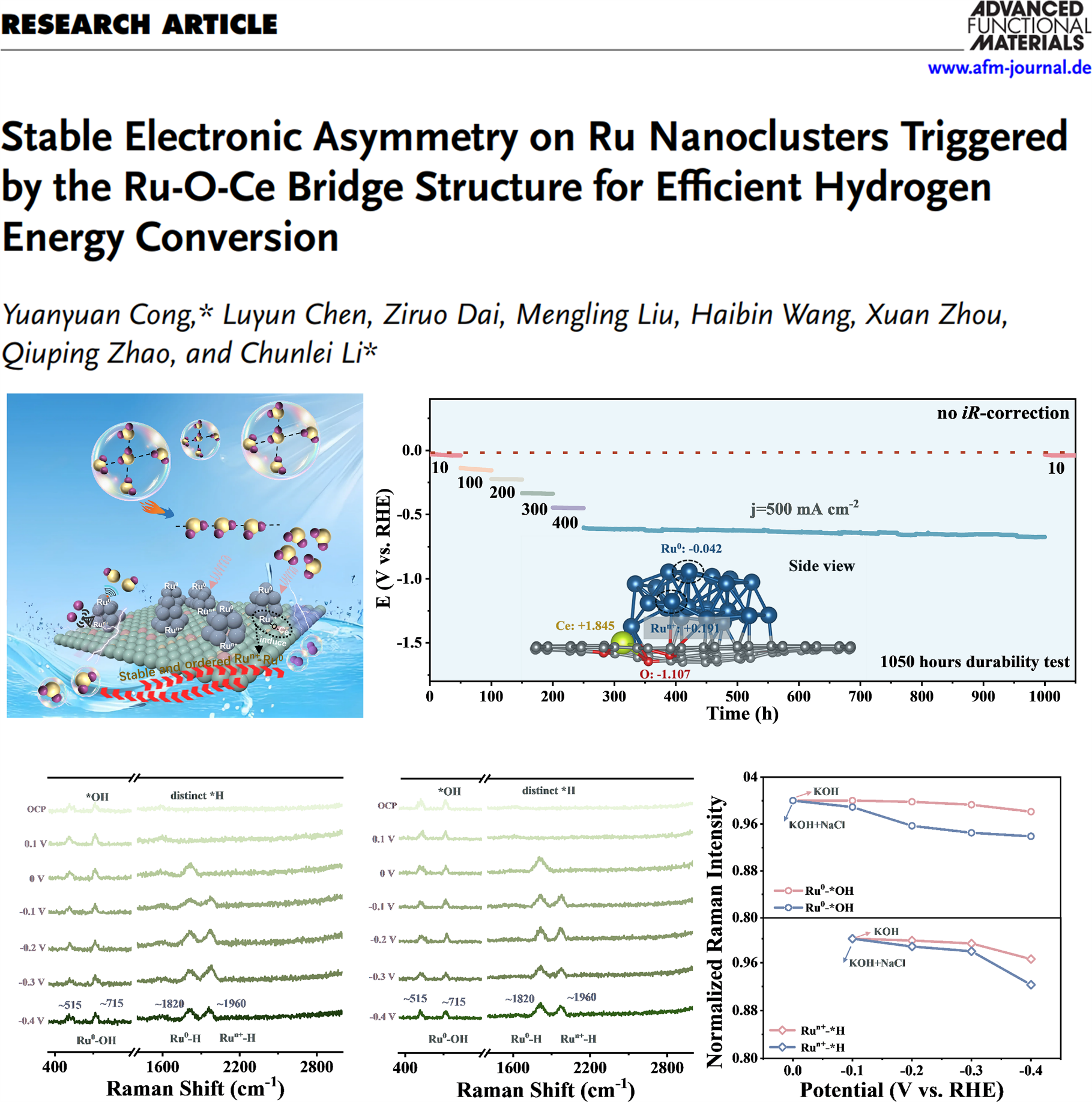

理想的氢能转换电催化剂应具备多样化的活性位点,以满足碱性氢析出(HER)和氢氧化(HOR)过程中多种反应中间体(如H2O、OH⁻和H*)的吸附与转化需求。传统策略通常通过构建多活性位异质结构来实现这一目标,但难以精确调控Run+-Ru0位点的空间分布,且在氢能转化的整个还原/氧化过程中难以保持其稳定性。针对上述挑战,本研究提出了一种通过金属-载体界面化学键调控Ru团簇电子结构的新策略,在Ru团簇中构建稳定的电子不对称性,形成Run+-Ru0组合。该策略在新型电催化剂RuNC-O-CeSA/C中得以实现,其中Ce单原子和Ru纳米团簇锚定在氧功能化的碳载体上,并通过Ru-O-Ce桥键相互连接。该桥键诱导了从Ru到Ce的电子转移,从而在Ru团簇内部形成了空间分离的Run+(靠近桥键)和Ru⁰(远离桥键)位点。这种电子不对称结构在整个氢能转化过程中表现出优异的稳定性,Run+和Ru0位点分别对H*和OH⁻展现出最优的吸附性能。此外,Run+-Ru0组合还有效地提高了界面H2O的传输速率。得益于上述协同效应,RuNC-O-CeSA/C在碱性HER和HOR的质量活性均比商业Pt/C高一个数量级。该研究确立了“化学键介导的电子不对称性工程”作为设计高效、稳定多价电催化剂的新思路。

该研究工作得到了中央引导地方科技发展资金项目(25YJF002)和国家自然科学基金(22262018)的资助。近年来,团队已在Journal of Energy Chemistry、Chemical Engineering Journal、Advanced Science、Journal of Colloid and Interface Science、Nano Energy与Journal of Materials Chemistry A等国际知名期刊上发表了多项关于氢能高效生产与清洁利用相关成果,持续推动该领域的发展。(图/文:丛媛媛;终审:李大鹏)

甘公网安备 62010302000649号

甘公网安备 62010302000649号